$CPO - Belajar Sawit #1: Antara Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Koperasi

Isu utama industri sawit belakangan bukan cuma volume produksi, tapi jg arah strategi yg akan dipilih. Ada dilema antara melanjutkan ekspansi lahan baru (ekstensifikasi) atau fokus pd peningkatan produktifitas dr lahan yg ada (intensifikasi). Di sisi lain, posisi petani kecil harusnya tidak diabaikan lg.

Untuk diketahui, aturan Uni Eropa tentang deforestasi (EUDR) memberi cut-off date 31 Desember 2020. Artinya, kebun sawit yg ditanam sebelum tanggal itu dianggap sah dan tidak masuk kategori deforestasi. Ini sebetulnya memberi peluang besar bagi Indonesia dlm perdagangan global.

Namun, kebijakan dalam negeri justru sering lebih rumit. Pemerintah mengeluarkan aturan tambahan soal terkait ESG dan pendekatan geospasial, yaitu metode berbasis peta digital utk klasifikasi lahan. Regulasi seperti ini membuat petani kecil dan perusahaan menjadi bingung. Proses legalisasi lahan pun semakin panjang dan biaya tambahan sering muncul.

Dalam sebuah percakapan di Youtube https://cutt.ly/wrZ6udP3, ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyatakan solusi paling sederhana adalah menerima prinsip cut-off date. Semua kebun sebelum 2020 seharusnya dianggap sah. Setelah itu, fokus diarahkan ke produktivitas tanpa membuka hutan baru. Pendekatan ini menurutnya bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional.

Deklarasi sederhana semacam itu memang bisa memunculkan penolakan dr sebagian kelompok. LSM lingkungan dan media internasional mungkin menuduh pemerintah melakukan deforestation washing, yaitu upaya menutupi deforestasi masa lalu dengan narasi seolah-olah “bebas deforestasi”. Masyarakat lokal jg bisa merasa hak atas hutan diabaikan. Potensi resistensi sosial dan politik pd intinya akan tetap besar.

Untuk mengurangi risiko, pemerintah perlu menambahkan narasi yg jelas. Ada pengakuan bahwa deforestasi pernah terjadi, tetapi garis batas sudah ditetapkan. Program rehabilitasi ekologis atau kompensasi bisa diluncurkan untuk meredam kritik. Dengan begitu kebijakan bisa terlihat lebih kredibel.

Masalah citra sawit ini memang tidak berhenti di regulasi. Sudah sejak lama sawit menghadapi beragam kampanye negatif. Pertama kali muncul tahun 1980-an di Amerika Serikat, bukan di Eropa. Isunya waktu itu adalah kesehatan.

Seorang miliarder AS yg kena serangan jantung mengaitkan konsumsi minyak sawit dengan penyakit jantung. Media besar seperti Washington Post & New York Times memuat iklan “Tropical Oils Poisoning America”. Hal ini menekan industri makanan besar seperti McDonald’s untuk tidak menggunakan sawit.

Setelah itu masuk ke Eropa, dengan isu berbeda, yaitu deforestasi dan biofuel. Sawit dipandang lebih murah dibanding rapeseed, sehingga industri Eropa merasa kalah saing. Lalu muncul framing bahwa sawit penyebab kerusakan hutan tropis. Praktik industri pd masa itu memang mendukung framing tersebut. Seperti ekspansi lahan secara agresif dan konflik lahan dengan masyarakat adat membuat sawit sulit dicintai masyarakatnya sendiri.

Jadi sejak awal, kampanye anti-sawit punya basis ekonomi & kompetisi dagang, bukan semata-mata idealisme lingkungan. Kemudian dengan adanya kritik sebetulnya malah bagus untuk peningkatan tata kelola sawit itu sendiri, sehingga ke depan bisa tercipta ekosistem bisnis sawit yg sehat dan diterima seluruh kalangan.

Meski begitu, persepsi yg sudah terbentuk sulit dihapus. Menurut Sahat Sinaga, generasi muda seperti Gen Z di dalam negeri sering alergi dengan istilah CPO. Mereka melihat palm oil ini kalah dibandingkan olive oil atau sunflower oil. Sentimen negatif ini tentu makin memperberat reputasi industri sawit.

Di level domestik, sawit jg sering dipandang hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar. Konflik lahan, minimnya tanggung jawab sosial, dan ekspansi agresif lagi-lagi memperburuk citra. Akibatnya, ketika pemerintah berbicara soal sawit berkelanjutan, publik sering merespons dengan curiga.

Situasi ini menunjukkan bahwa citra sawit adalah kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Kampanye hitam memang ada, tetapi praktik industri yg kurang ramah lingkungan jg nyata. Membenahi sisi internal menjadi sama pentingnya dengan menghadapi tekanan dr luar.

Di sinilah peran petani kecil menjadi kunci. Dari total 16,38 juta hektar lahan sawit nasional, 42% adalah kebun rakyat. Produktivitas mereka jauh di bawah potensi maksimal. Kebun yang sudah tua makin menekan hasil, tetapi biaya replanting membuat petani enggan mengambil langkah.

Petani kecil seringkali tidak punya akses modal. Dana replanting dari BPDPKS memang ada, tetapi prosesnya rumit. Akibatnya banyak kebun rakyat terjebak dalam siklus produktivitas rendah. Jika kondisi ini dibiarkan, target intensifikasi tidak mungkin tercapai.

Sahat menawarkan solusi berbasis koperasi. Petani tidak lagi mengelola sendiri, tetapi bersatu dlm suatu badan atau entitas secara kolektif. Dengan koperasi, sertifikasi lahan bisa diurus bersama. Pinjaman untuk replanting menjadi lebih mungkin diakses. Sertifikasi ISPO jg lebih mudah diperoleh.

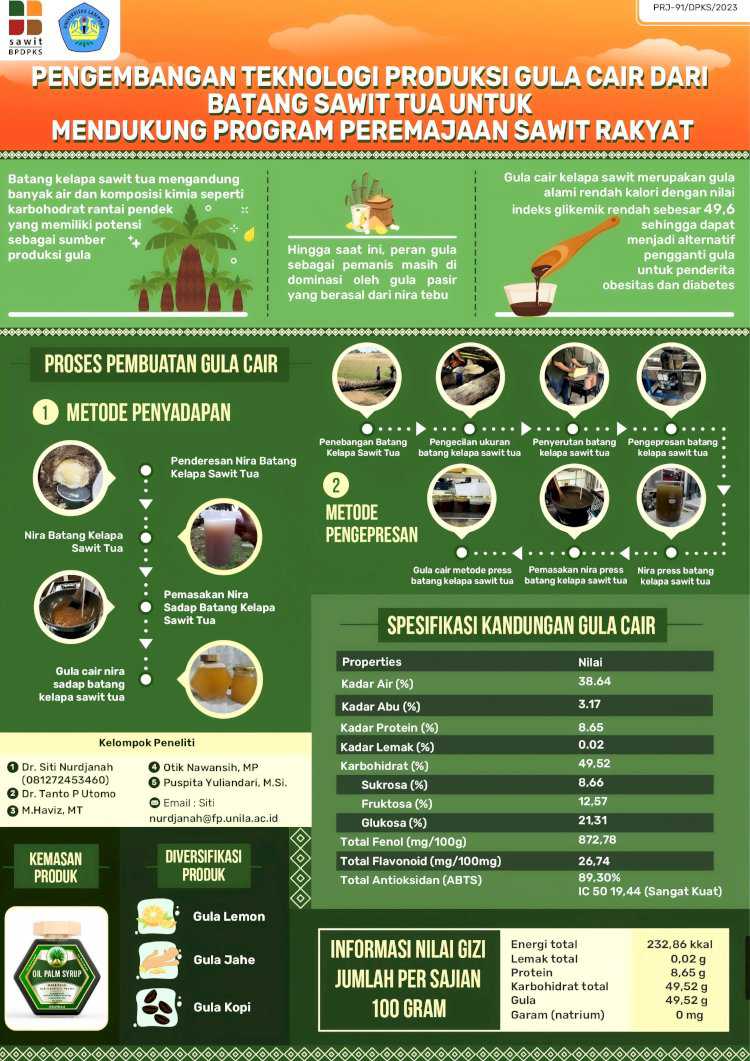

Ide lain yg muncul adalah memanfaatkan batang sawit tua. Batang bisa diolah menjadi biomassa atau gula cair. Pendapatan tambahan ini bisa membantu biaya replanting. Dengan cara ini, petani tidak kehilangan seluruh penghasilan saat proses peremajaan berlangsung. Dan cara ini sudah berjalan dibeberapa lokasi.

Jika koperasi mampu berjalan jg, manfaatnya lebih dr sekadar produktivitas. Posisi tawar petani dlm rantai pasok meningkat. Narasi sawit sebagai sumber penghidupan jutaan keluarga bisa diperkuat. Citra sawit pun bisa berpotensi membaik, bukan hanya di luar negeri tetapi jg di dalam negeri.

Menurut sy intensifikasi memang menjadi kunci. Dengan 16,38 juta hektar, Indonesia baru menghasilkan sekitar 47-48 juta ton CPO per tahun. Padahal potensi maksimal bisa mendekati 90 juta ton. Artinya, tanpa membuka lahan baru, produktivitas masih bisa digandakan.

Perhitungan teknis sebenarnya mendukung. Ditambah dengan benih unggul, kebun bisa menghasilkan 33 ton TBS per hektar. Bahkan jika dikurangi faktor cuaca, hasilnya mungkin masih bisa mencapai 29 ton. Dengan extraction rate minimal 25%, target lebih dr 90 juta ton minyak seharusnya realistis.

Masalahnya, mayoritas petani kecil hanya menghasilkan 3-4 ton TBS per hektar. Produktivitas rendah ini menahan kapasitas nasional. Maka fokus utama bukan ekstensifikasi, melainkan perbaikan di tingkat kebun rakyat. Inilah fondasi agar sawit Indonesia bisa tumbuh tanpa isu deforestasi.

Koperasi menjadi jalan masuk. Melalui koperasi, petani mendapat akses kredit dan sertifikasi. Legalitas lahan lebih mudah diselesaikan secara kolektif. Bank jg lebih percaya memberi pinjaman kepada entitas koperasi dibanding perorangan. Efisiensi manajemen meningkat signifikan.

Selain itu, koperasi bisa memudahkan transfer teknologi. Program pelatihan bisa dilakukan bersama. Alat-alat pertanian dapat dibeli kolektif dengan harga lebih murah. Dalam jangka panjang, koperasi dpt mengurangi kesenjangan produktivitas antara petani kecil dan perkebunan besar.

Perubahan teknologi pengolahan jg penting. Industri sawit masih mengandalkan wet process yg sudah dipakai sejak 1922. Proses ini menghilangkan banyak kandungan nutrisi. Dengan beralih ke dry process, kualitas minyak bisa jd lebih baik, kandungan nutrisi terjaga, dan emisi karbon jg tentu ikut berkurang.

Produk baru dr dry process bahkan bisa sj tidak lagi disebut CPO. Istilah yg diusulkan adalah Degummed Palm Mesocarp Oil (DPMO), dengan tiga keunggulan utama, yaitu emisi rendah, nilai gizi lebih tinggi, dan stabil terhadap oksidasi. Branding baru ini bisa membantu memperbaiki citra sawit di pasar global.

Citra tidak bisa diabaikan. Selama sawit dilihat hanya sebagai komoditas murah dengan reputasi buruk, kampanye hitam mudah berkembang. Menghadirkan produk baru dengan standar berbeda bisa memberi ruang narasi baru. Sawit bisa diposisikan sebagai solusi kesehatan dan lingkungan, bukan sekadar minyak goreng.

Hilirisasi jg tetap relevan. Selama ini, banyak pengusaha sawit domestik bermental trader, malas berinovasi. Insentif investasi jg sebenarnya bisa diarahkan untuk mengundang produsen hilir internasional agar memindahkan pabriknya ke Indonesia. Dengan biaya bahan baku lebih murah, insentif ini menjadi masuk akal.

Pengalaman di 2012-2020 sebenarnya menunjukkan hasil nyata. Saat insentif ekspor diferensial diterapkan, Indonesia menarik investasi hingga US$18 miliar di sektor sawit. Kebijakan serupa bisa dihidupkan kembali dengan penyesuaian baru. Hilirisasi akan menambah nilai tambah dan mengurangi ketergantungan ekspor mentah.

Selain ekonomi, isu sosial jg penting. Petani kecil harus diposisikan sebagai subjek. Dengan koperasi dan sertifikasi, mereka memiliki kendali lebih besar. Narasi sawit sebagai penyelamat jutaan keluarga petani bisa menjadi jawaban atas tuduhan kampanye hitam.

Tata kelola pd level nasional jg butuh perubahan. Saat ini terlalu banyak kementerian terlibat, sehingga koordinasi lambat. Menurut Sahat, usulan pembentukan badan khusus sawit bisa menjadi solusi. Dengan satu komando, roadmap menuju target 2030 menjadi lebih mudah dicapai.

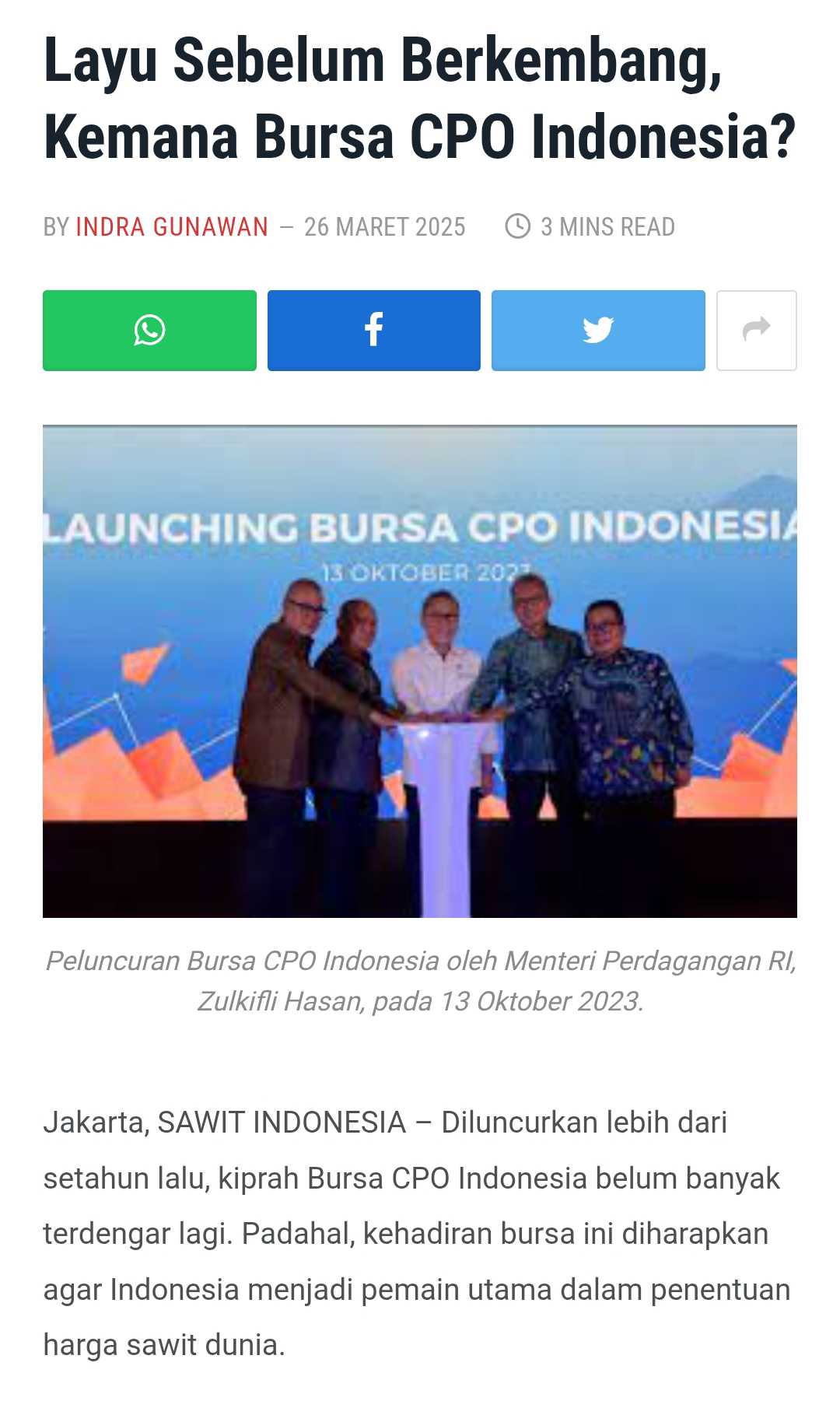

Terakhir, bursa sawit independen jg perlu dikembangkan. Indonesia seharusnya bisa menjadi price setter, bukan price taker. Bursa komoditi yg transparan dan tidak didominasi pihak tertentu akan memperkuat posisi tawar. Petani dan pengusaha mendapat harga acuan yg lebih adil.

Keseluruhan strategi ini mengarah pada kombinasi tiga hal. Pertama, intensifikasi di kebun existing. Kedua, transformasi teknologi dan hilirisasi. Ketiga, penguatan koperasi untuk memberdayakan petani kecil. Tanpa tiga pilar ini, sawit akan terus rentan terhadap kampanye hitam dan stigma negatif.

Refleksi akhirnya menurut sy sederhana sj, bahwa ekstensifikasi mungkin menambah volume, tapi citra dan pasar tidak akan mendukung. Intensifikasi memberi jalan keluar yg lebih berkelanjutan. Dan koperasi membuka pintu agar petani kecil tidak hanya bertahan, tetapi menjadi kekuatan utama menghadapi tantangan global.

Disclaimer: Catatan ini adalah refleksi pengetahuan penulis tentang sektor bisnis emiten seperti $TAPG & $LSIP yg diperoleh dr berbagai sumber umum. Bukan info A1. Dan catatan ini jg bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala kerugian sebagai akibat penggunaan informasi pada tulisan ini bukan menjadi tanggung jawab penulis. Do your own research.

1/6